〜『Music Ally Japan グローバル・デジタルサミット2025』レポート【前編】〜

音楽配信の進化とともに、現場の業務はどんどん複雑になっている。

配信先ごとに異なる納品ルールを読み解き、権利確認に追われる日々。

気づけば夜が明けていた。そんな日々を過ごしてきた人もきっと少なくないだろう。

2025年6月、東京・WITH HARAJUKU HALLで開催された『Music Ally Japan グローバル・デジタルサミット2025』では、そんな配信現場の“リアル”にスポットを当てたトークセッションが行われた。

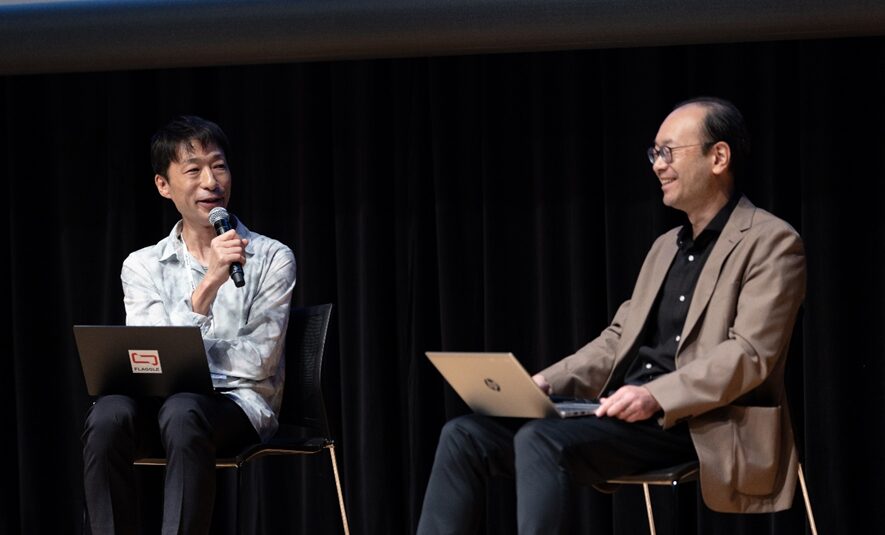

会場のステージには、日本の音楽配信の初期から現場に関わってきたポニーキャニオンの川崎義博氏(クリエイティブ進行部/部長)と、レコチョクの相田一成氏(ソリューション事業部/統括部長)が登場。

『日本のライツホルダーに寄り添った配信オペレーションとディストリビューションとは』をテーマに、日々の業務で感じる課題や、その解決策として生まれた配信支援ソリューション【FLAGGLE(フラグル)】について、それぞれの立場から語り合った。

本記事では、そのセッションの模様を【前編】【後編】に分けてレポート。

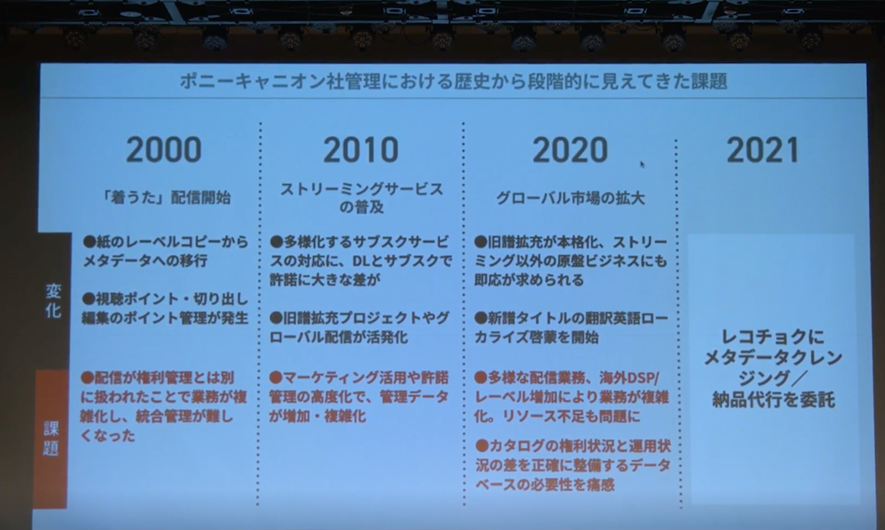

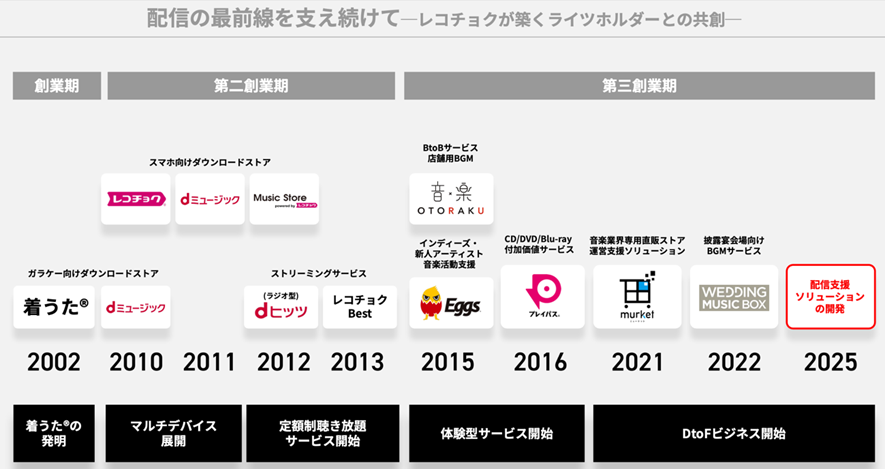

【前編】では、2000年代初頭の「着うた®」に始まる配信の歴史を振り返りながら、現場の課題がどう複雑になっていったのかを見ていく。

配信の進化と“複雑化する現場”のリアル

トークセッションの冒頭では、川崎氏が、ポニーキャニオンの“デジタル対応の歴史”を、自身の体験を振り返りながら語った。

2001年、「着うた®」から始まる日本の音楽配信

日本の音楽配信は、2001年に登場した着うた®から始まった。

CD販売がメインだった時代に、モバイル端末向けに楽曲の一部を着信音にできるサービスが登場。ポニーキャニオンもこの流れにいち早く対応したが、当時の現場は今と違い、かなりアナログなやり方だったという。

川崎:「当時は紙のレーベルコピーを使って、切り出しポイントを『1サビから始めましょう』という話を制作から受け取って、納品部隊に渡していました。紙の運用でのスタートでした」

音楽の新しい届け方として広まっていった着うた®だが、現場では混乱も発生。

川崎:「着うた®で短く切り出して販売をするという管理と、配信のどの部分で試聴させるかっていう試聴ポイントの管理が発生して、『なんだこれは!?』と非常に混乱した覚えがあります」

音楽配信スタート期ならではの話だが、現場の混乱と課題は、このあと音楽配信が進化するにつれて増えていくこととなる。

多様化する配信とストリーミングへの戸惑い

音楽配信の中心が、フルサイズ音源を一括購入する「ダウンロード販売」からストリーミングサービスへ移っていった2010年代。当時は、ストリーミングのことをよくわかっていないアーティストやレーベルも多かったという。

川崎:「今では想像つきませんが、ダウンロードでは販売するけど、ストリーミングでは配信しないとか、30日後にストリーミング配信をするとか。そういう風に、楽曲が持っている権利をそのまま配信に反映できないという、許諾管理の問題が生まれたのもこの頃だと記憶しています」

「売る」と「聴かせる」の違いがあいまいになる中で、ライツホルダーと現場の感覚にズレが生まれ始めていた。

シティ・ポップの再評価と、旧譜の可能性

ストリーミングサービスが広まるにつれて、新譜だけでなく過去の楽曲=旧譜にも注目が集まるようになった。アーティストの間でも「自分の曲が配信されていない」という声が広がり、ポニーキャニオンでは、2010年代後半に「旧譜拡充プロジェクト」を始動。旧譜の配信準備が進められていく。

川崎:「2018年か2019年くらいかな、『シティ・ポップが来てる』っていう声がマーケティング部から上がってきたんです。『うちもシティ・ポップのカタログ出せないの?』ということで、僕らのチームから上がってきたのが、松原みきさんの『真夜中のドア〜stay with me』。配信を開始したのが2019年で、翌年 Spotifyで世界的なバイラルヒットにつながりました」

この頃、「旧譜でも、しっかりビジネスになる」と川崎氏は手ごたえを感じたとのこと。

ポニーキャニオンにとっても大きな転機となる出来事だったが、その一方で、マーケティングや許諾管理の難しさも明らかになってくる。

川崎:「配信しなければいけない楽曲に対し、許諾情報に始まり、ストリーミングならではの付加情報が増えて、ピッチングするためのジャンルなどをちゃんとしなきゃ・・・と、管理も複雑になっていきました」

課題が増えるなか、新ソリューション誕生へ

配信ビジネスがサブスク中心に変わっていく中で、海外のルールや契約・管理の仕組みが、ポニーキャニオンの現場にも大きな影響を与え始める。

海外配信を困難にしたメタデータ不足

グローバル対応を進める中で問題になったのが、メタデータと呼ばれる楽曲情報の不足。CD中心に作られてきた古いデータベースでは、海外配信のルールにうまく対応できなくなっていた。

川崎:「弊社はMerlinさんとも契約しているのですが、ストリーミング以外のサービスに対しても弊社のカタログを出していく必要性が出てきたんです。が、管理するデータがどんどん増えていくのに対して、旧譜にはデータが入っていない状態でして。新しい魅力的なディールはあるんですが、そこに対してタイムリーな配信ができていない状況が2020年代当初、非常に問題になってきました」

英語の曲名がない、出版社の英語表記もわからない、著作権の情報も抜けているなど、旧譜には、海外配信に必要な情報がごっそり抜けていることも多い。

川崎:「一つひとつ手作業で整備するしかない。とはいえ、弊社だけの力では限界があったので、2021年ごろからレコチョクさんにお願いして、メタデータクレンジングと納品代行を一括してお願いすることになりました」

こうしてポニーキャニオンとレコチョクは、配信の土台を整え直す作業に乗り出した。

海外パートナーの増加で業務はより煩雑に

楽曲の届け先が世界中に広がり、海外のレーベルやDSPとのやりとりも一気に増加。その一方で、解決すべき課題も次々に見えてきた。

川崎:「グローバル対応に軸足が移ったために、海外パートナーが非常に増えていったんですよね。すると『アメリカ地域に宣伝と配信を渡したい』『ヨーロッパのどこの国はどこどこのレーベルにプロモーションを渡したい』という要望が2020年代初頭から増えてきました。そうすると弊社一社だけで全世界配信していればよかったものが、細分化したテリトリー管理をしなければいけない状況になりました」

これまでのやり方に限界を感じたポニーキャニオンが、レコチョクとともに取り組んだのは、配信の問題にしっかり向き合っていける新しい仕組みだ。

レコチョクの実績が生んだ新たなソリューション

レコチョクは、DSPとして20年以上積み重ねてきた経験と、現場の課題にすばやく対応できる実行力を持っていた。

相田:「レコチョクは来年で25周年を迎えるのですが、着うた®がスタートして以来、フル楽曲やアルバムのダウンロード配信、それから『dヒッツ』といったサービスを展開してきました。2015年にサブスクが本格的に動き出して、音楽業界は一気に変わっていきましたよね。私たちも、そうした変化を受けて、DSPという枠にとらわれず、インディーズ支援の『Eggs』や、ECソリューションの『murket』など、いろんな取り組みを始めていた中で、ポニーキャニオンさんからご相談をいただいて。そこから、納品やメタデータクレンジングをお手伝いすることになりました」

レコチョクがポニーキャニオンとともに配信に取り組んできた結果、2025年、「単なる作業代行」ではない新しい支援のカタチが始動。

それが、国内ライツホルダーのための配信支援ソリューション【FLAGGLE(フラグル)】だ。

【後編】では、FLAGGLE誕生の経緯とソリューションの全貌、そして音楽配信の今後について紹介していく。